一年從2萬到近100萬:白丁個人投資經歷回顧

文:白丁

在此我將分享過去一年我的所有投資經歷。

去年年初我手裡有2萬多元,現在手上有近100萬。 這幾十倍的漲幅我不認為是運氣的成分,更多的是來自於我平均每天八個小時以上的投研,以及本身就在加密行業工作。 相對於普通使用者,我的資訊可能比普通使用者多100倍(絕非誇張,看完後文就知道了),所以我知道的掙錢方式,普通使用者可能連聽都沒聽過。

在交易所能掙到的錢很少

在此年的早期,我的資產從2萬多到了20萬,但這筆錢沒有任何一筆是在交易所中賺的。 為什麼?

首先要明確一個概念:加密市場並不是只有在交易所中買入和賣出加密貨幣這一種交易形式。 如果只知道交易所這種形式,理論上能獲得高倍數收益的方式只有一個:開合約。 但這只是理論上,不用說掙錢,開合約能不虧錢的用戶在市場上超不過千分之一。 這一點不必反駁我,因為我在行業內,對交易所的瞭解比普通使用者多得多,這個千分之一是絕對真實的,如果沒有使用者開合約虧的錢,就沒有加密首富趙長鵬今天的財富。

那麼我是怎麼掙的第一桶金? 是在鏈上世界。

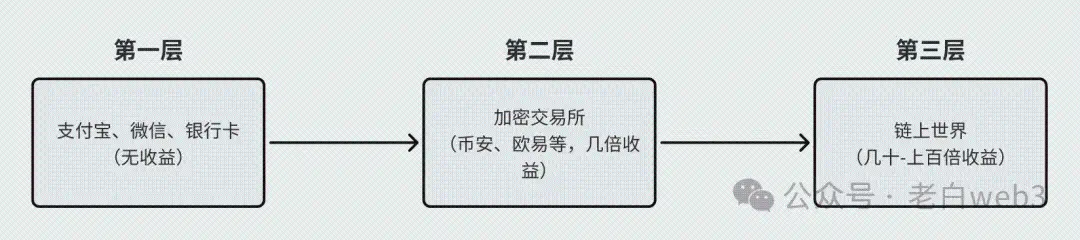

如上圖,我們的資產本來都存在第一層——現實世界,如果想參與加密交易,就充錢放進第二層——交易所。 但實際上,第二層交易所只是一個橋樑而不是終點,真正的高收益方式都在第三層——區塊鏈鏈上世界,這個世界的玩法不止有炒幣,而是有各種各樣不同的形式。

交易所中的幣也是從鏈上來的。 當鏈上某個幣發展到一定規模,市值夠大了,就會被上到交易所。 但有一個問題是,當它市值夠大了,就漲不了幾倍了,這是交易所收益上限低的原因。 所以我後面提到的所有幣,也都是鏈上的,交易所查不到。

所以為什麼普通人很難在加密市場中賺到大錢? 因為不知道鏈上世界,只能在交易所中玩鏈上的人玩剩下的。

那為什麼鏈上收益那麼高,大部分人卻沒有參與呢? 很簡單,第一操作稍微困難一些,第二並非像交易所那樣,把所有能交易的資產都列出來,需要你自己搜集資訊,第三風險較大,需要有足夠的投研(投資研究)能力。

第一桶金階段

我從2-3萬元起步,把這些錢三等分,分別用於保守、進攻、激進的投資。 最終激進部分讓我的資金達到了20萬元,回憶起來,這是我加密投資的第一個階段,我將這20萬元視作我的第一桶金。

對了先說下前兩部分——基本沒掙錢。

保守部分:我在2200美元左右時買了乙太坊,投到了當時比較火熱的Blast博空投。 結果:Blast收益遠低於預期,幾乎可以忽略不計,但乙太坊漲到了4000美元。 賺了大概1萬。

進攻部分:當時我已經開始投研,但一來時間太短水準太低,二來並沒有進入行業工作所以資訊不足,所以只會追市場熱點,於是幾乎最高點買了比特幣生態的TURT和MUBI(發射平臺和穩定幣平臺),現在基本已經全部虧完。 不斷下跌的幣價,對於當時沒有多少錢的我心態打擊非常大,畢竟這幾乎已經佔了我總資產的三分之一。

主要講下激進部分。 我學習得很快,也足夠努力,此時我已具備了相當的投研能力。 激進部分的收益同樣分為三塊:Troll、Sync和梅林生態。

2024年1月9日,馬斯克將X賬號簡介改為“(CTO) Chief Troll Officer”。 我們知道馬斯克隨便發發推文就能喊出一個千億市值的狗狗幣,更何況將更改推特簡介呢? 所以當聽到這個消息的時候,我買入了Troll代幣,後來又加了一些,總計大概1000元的本金。 很快消息發酵起來,半個月之內Troll消了兩個0(一百倍漲幅),我並不是第一時間買入,也沒有最高點賣出,但還是獲得了6-70倍的收益,獲利約6萬元(去除gas磨損,當時乙太坊的gas還是很高的)。

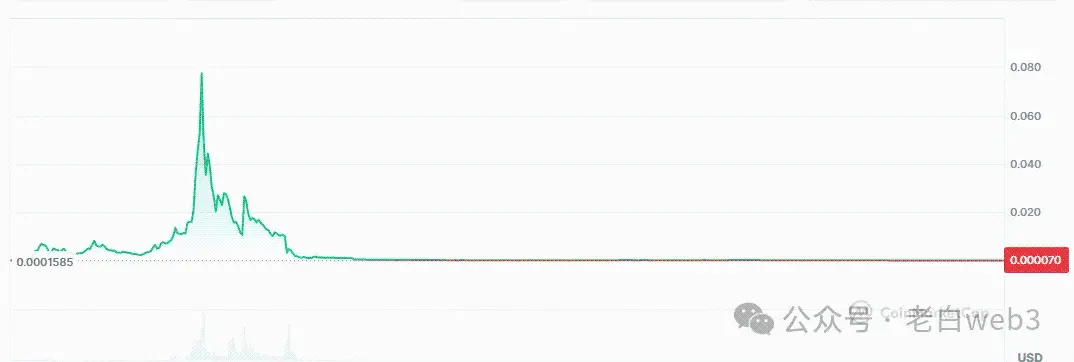

Sync大概在2024年2月-3月。 是一個質押獲利盤代幣。 現在都知道我以經濟模型分析見長並建立了一套全面的經濟模型分析體系,這種能力在當時已經初見端倪。 我看出Snyc是一個標準的“短期急起急跌模型”,這裡不展開說,可以參考下圖。

簡單來說,這樣的模型可以在短期內漲很多倍,但只要有一點下跌的趨勢,也會迅速歸零。 此時我已具備一定的投研能力,所以在研究該專案后,在低點共買入2000元,拿了大概一個月,本來漲了60倍左右,但由於當時仍不能做到知行合一(貪念作祟),在下跌的第一時間沒有賣,結果第二天就腰斬了,趕緊賣出獲得了30倍左右收益,大概6萬元。 群裡有一個小夥伴當時跟了我買,但沒跟賣(後面跌得更厲害),不過最後還是獲得了不少收益。

這兩次收益后,我已變得自信,起碼從心裏認可了自己的投研能力。 這時梅林來了,這是我最複雜的一次分析,也是最複雜的一次操作。

整個邏輯相當複雜,這裡只簡單說下,梅林是比特幣生態的一條二層網路,經過研究,我發現其技術極差(多簽跨鏈,且多簽密鑰猜測大部分掌握在創始人自己手中)同時擁有極致的行銷能力,這樣的專案大概率是短期或軟跑路的,事實證明的確如此。 但梅林這樣的項目,由於其行銷極強,聲量很大,十分適合在合適的時間切入進去與虎謀皮。

梅林鏈上線之前先把其發行的一系列NFT——BRC420拉盤到極高的價格,比如藍盒子、藍礦石等(老玩家應該還記得)。 而後梅林誘導大家將這些NFT質押起來以獲取空投收益,注意,質押就不能賣。 我當時猜想梅林可能是收集大家手上的籌碼,然後大量出貨,直接把在高位的NFT砸到底來獲利,而這時無論怎麼砸,由於用戶已經質押了沒法賣,只能看者哭,也就是“關門打狗”。 結果正是如此。 同時我猜想梅林鏈上線之後,一定會拉盤某些Meme製造財富效應吸引大家參與,然後砸盤獲利——每個新鏈上線基本都會這麼做。

基於這些分析,我的做法是:買入NFT但沒有參與質押,在稍有下跌趨勢時賣出去; 同時在梅林鏈剛上線時,買入其龍頭Meme——Huhu和Voya,並在高點賣出。 結果跟我分析的基本一致,我也因此獲得利潤,但這次只有幾倍,不過由於此時本金已經積累上來了,收入也在小10萬元。 下文是我當時分析梅林操盤文章的節選。

這時我手上大概有了20萬元。

後續投資階段

這時對我來說,投資已經簡單起來了,原因有三:

1.本金多了,不必再追求太高倍數收益,可選擇標的多了。 按巨集觀趨勢走就可以了。

2.投研體系日趨完善,後來的“經濟模型分析體系”基本是這一時期完全形成了。

3.進入了web3行業工作。 作為使用者和從業者是完全不一樣的,我能獲取普通使用者完全不可能獲取的資訊。

關於第一點,簡單舉個例子。 Blast剛上線時,我以每個0.4ETH的均價(當時價格大概1萬元)買了該鏈某賽車遊戲(名字記不清了)的3個NFT,並在0.66ETH賣出,連翻倍都沒達到,這對於只能有2000元本金投資的我是不會考慮的,但現在我會參與,因為這50%的收益已經比較可觀了。

第二點是我整個思考體系的精華,也是我後半段投資收益來源的主要指導思想,通過這樣的經濟模型分析體系,我可以從成千上萬種代幣中找到可以長期投資的(我不玩合約,也很少短線操作)。 這裡放一張我當時主要資產的平均成本圖。 熟悉我經濟模型體系的人都知道我將Curve作為長期可持續經濟模型的標杆,我也重倉了Curve並獲取了可觀的收益(這是去年的情況,切勿刻舟求劍)。

至於第三點,不應該在公開媒體中說,以後有緣可以分享。

到了去年12月,因我本身就是經濟學出身,此時從巨集觀經濟層面,從技術面、以及和行業內的一些有水準的朋友交流,幾方面綜合考量,猜測市場見頂了,我清倉了所有的資產持有USDT,且此後倉位從未超過20%。

這時我的資產剛好達到了100萬。 後來因波動回撤了一些,但不多。

總結和以後的投資規劃

客觀說,我在學習新事物方面有不小天賦且足夠努力,這是我第一桶金的由來。 巨集觀經濟學功底、更全面的資訊源、技術知識學習和克制貪念及時清倉是我後續投資成功的原因。 在這裡多說一句,說不說在我聽不聽在你:對於開合約的使用者,我尚且不開合約,如果你沒有我這樣的經濟學功底、資訊源,區塊鏈底層技術理解和心態,你憑什麼認為你開合約能掙錢呢?

後續投資:我會找一個合適的時機,比如關稅徹底落地后,或跌得足夠低時重新入場。 由於資金量上來了,我會把60%的資金放在比特幣和ETH、SOL等主流幣上,20%的資金利用我的經濟模型分析體系放在合適的較大市值山寨幣上,10%繼續尋求像之前那樣的鏈上機會,最後留10%空倉候補。 我認為這並不是保守,而是經歷一年洗禮后,看山仍是山的沉澱。

後續其他規劃:一年的沉澱不止在資金上,持續不斷的web3技術知識學習讓我在web3行業內也漸漸嶄露頭角,有了更多非交易層面的獲利手段。 隨著生態位變高,你的獲利手段會越來越多元化。 舉例來說,趙長鵬想掙錢,不需要任何交易,只需要在推特上喊單出貨就行。 USDT想掙錢,也不需要任何交易,僅靠把大家的美元放在美國國債這樣萬無一失的地方吃利息,就能一年掙近1000億rmb。

另外,我希望用我的投資經歷和心得説明更多人,但我不是聖人,這仍為自己考慮,道理很簡單:這能使我自己更有影響力,且行業更好,我才能更好。