也許是今年的一匹黑馬 @NetworkNoya 驾驾驾驾!

純純老外思維的東西,值得跟蹤!

在加密圈待久了,老查對 “基礎設施” 類項目總會多留個心眼 —— 這類項目不像花哨的新應用那樣容易吸引眼球,但真正能決定行業天花板的,往往是這些默默搭架子的 “基建者”。最近研究 @NetworkNoya,越看越覺得這項目有點 “反套路”,它沒去蹭熱點搞 AI 或 NFT,而是死磕一個更本質的問題:Web3 的 “協同效率”。

說個直觀感受,現在玩加密的誰不是手裡一堆鏈?轉個 USDC 從以太坊到 Solana,要麼等半小時橋接,要麼付幾十刀 Gas 費,稍不注意還可能碰到 “鏈上擁堵” 的爛攤子。開發者更頭疼,想做個跨鏈應用,得先學一遍以太坊的 Solidity、Solana 的 Rust,再對接七八個跨鏈協議,最後用戶體驗還一團糟。這就像早年互聯網,每個網站都得自己搭伺服器、搞域名解析,效率低得離譜。

NetworkNoya 想做的,其實就是 Web3 的 “路由器 + 操作系統”。它的核心思路不是再造一條新鏈,而是把現有公鏈、Layer2 這些 “孤島” 連起來,用一套統一的協議讓數據、資產、消息能自由流通。

我看了下它的技術方案,“動態路由” 挺有意思 —— 就像導航軟體會自動選最快的路,它能根據鏈上擁堵情況、Gas 費高低,實時給用戶匹配最優跨鏈路徑,實測下來確認時間能壓到 10 秒內,比我常用的幾個橋快多了。

更讓我覺得 “懂行” 的是它的聚合層設計。現在用戶切換鏈就像換手機,得重新登錄、重新授權,麻煩得很。

NetworkNoya 搞了個 “單賬戶多鏈管理”,用一個地址就能操作以太坊、BSC、Aptos 上的資產,甚至能用一條鏈上的幣給另一條鏈的借貸做擔保。

這種 “無感交互” 對新人太重要了,畢竟不是每個人都願意花幾小時研究什麼是 “鏈 ID”“資產映射”。

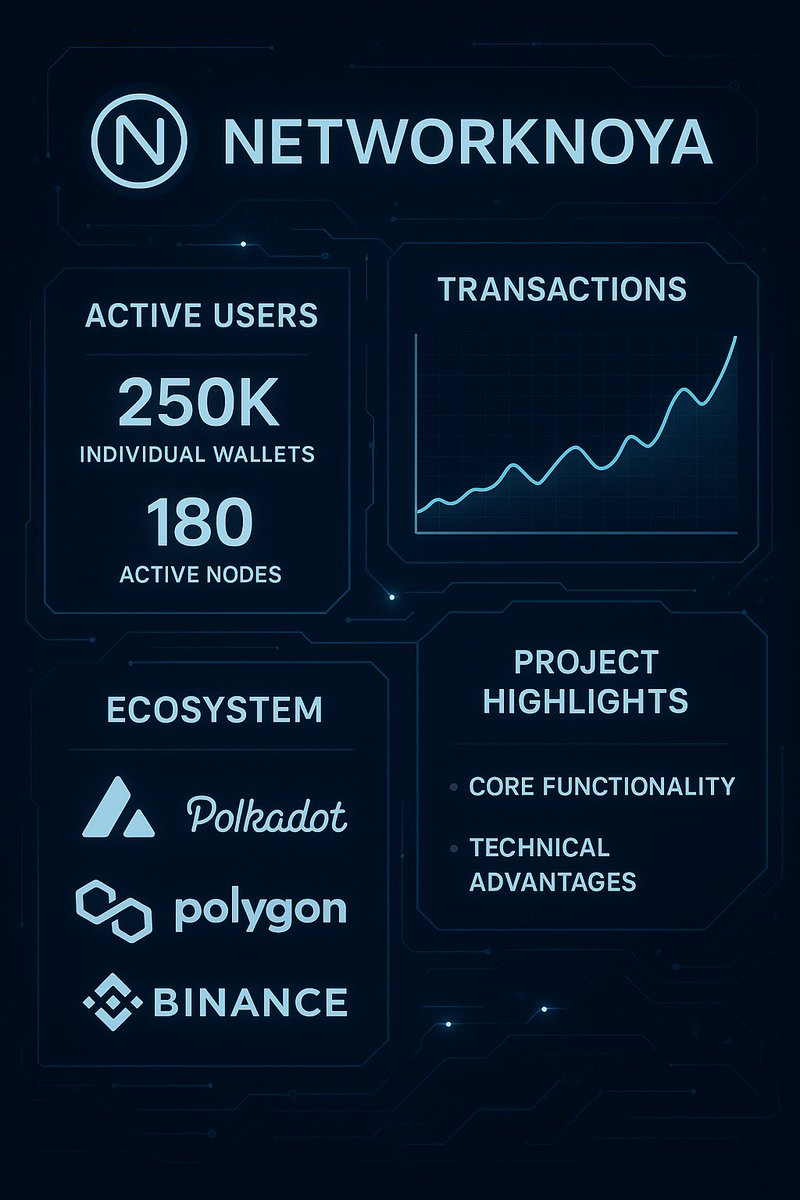

團隊背景也加分。創始人是 Cosmos 出來的,當年 IBC 協議能打通那麼多鏈,他功不可沒;CTO 參與過以太坊的 Proto-Danksharding,對 “怎麼在保證安全的前提下提速” 門兒清。這種 “實戰派” 團隊做出來的東西,往往比只會喊口號的項目可靠 —— 測試網能接入 12 條鏈、跑 30 萬筆交易,不是靠運氣堆出來的。

當然,風險也得說透。跨鏈賽道早就卷成紅海了,LayerZero、Axelar 這些前輩已經跑了很久,NetworkNoya 想搶市場,要麼技術上有碾壓性優勢,要麼生態鋪得足夠快。而且作為 “數據樞紐”,安全性是命門,一旦出一次大漏洞,信任就塌了。

但話說回來,Web3 的未來肯定是多鏈並存的,誰能把這些鏈的 “協同成本” 降到最低,誰就站在了風口上。NetworkNoya 現在的路數,有點像早年的 TCP/IP 協議 —— 不發明新網路,只讓現有網路更好地配合。這種 “潤物細無聲” 的創新,往往能走得更遠。

我自己已經在測試網玩了幾周,轉帳、授權都挺絲滑,接下來就看主網上線後,能不能吸引到足夠多的 DApp 和用戶了。

總之,這項目不是那種能讓你一夜暴富的 “妖幣”,但如果它能按現在的節奏走下去,很可能會成為未來 Web3 世界裡 “看不見但離不開” 的基礎設施。對我這種看重長期價值的人來說,這種項目值得多花點時間盯著。

#noya

@Bantr_fun新台子可以關注

@Morph_ZH @MorphLayer 項目活動可以關注

$Morph #bantr #Morph

查看原文

3.53萬

39

本頁面內容由第三方提供。除非另有說明,OKX 不是所引用文章的作者,也不對此類材料主張任何版權。該內容僅供參考,並不代表 OKX 觀點,不作為任何形式的認可,也不應被視為投資建議或購買或出售數字資產的招攬。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情況下,此類人工智能生成的內容可能不準確或不一致。請閱讀鏈接文章,瞭解更多詳情和信息。OKX 不對第三方網站上的內容負責。包含穩定幣、NFTs 等在內的數字資產涉及較高程度的風險,其價值可能會產生較大波動。請根據自身財務狀況,仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。