剛回蘇州就上手體驗了 @Surf_Copilot 的網頁端,用它生成了份關於揹包 @Backpack 的 deep research,分享一些產品上的觀點:

1. 產品在推理上很捨得下成本,一個問題居然爬了 215 個 sources。這部分的 inference 如果用的是 o3,成本大概在 2刀左右,如果用的是 4.1 mini,成本大概在 0.5 刀左右。看了眼目前的訂閱費,感覺是在做慈善。不過現在成本打不平問題不大,因為長期看 ai 的推理成本一定是會一降再降的,盈虧平衡線應該很快就會到來。

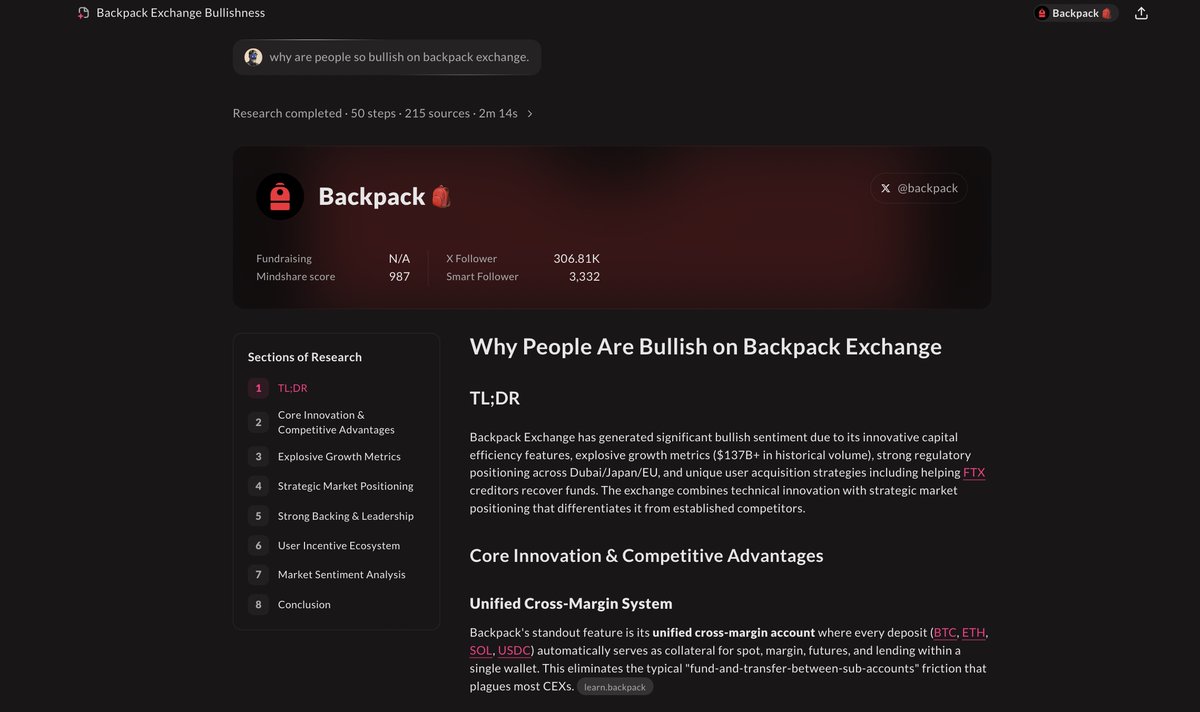

2. 產品整體的 UI 和交互設計水準非常的在線,例如在等待報告結果期間,產品會對推理進度進行分段展示,且一直有跑馬燈在閃爍,給用戶強烈的 “ ai 在很努力地幹活,你別急” 的正反饋。

3. 報告結果頁左側的定位功能設計的很好,不僅提升閱讀效率,同時讓用戶對生成的內容更有掌控感。結果頁定部可以展開看推理過程,而 sourcing 源,方便用戶做 fact check,一定程度上避免 ai 幻覺對結論的破壞性。

4. 發現頁面裡面,產品就當前的大熱項目給出了更細緻的研報。這部分內容看著像是人工+智能合作完成的。個人覺得對於節省開支非常有幫助,而且幣圈有價值的項目本身就不多,這塊內容等於是個 PGC 的知識庫,隨著覆蓋項目越來越多,創造的用戶價值會越來越大,這個是個邊際收益遞增的內容工程,建議保持上新頻率。

5. 幣圈的這種投研類產品,目前在我看來,目標客戶的畫像更像是想做 KOL 的朋友們,可以大大提升搜索整理信息的效率。

但這類產品都有共性問題,那就是各家產品最後爬的數據都差不多,無非是新聞網站和 socials,頂多再看看鏈上的數據。說到底這些都是公域數據,你有的別人也有。

當然有些產品的 prompt engineering 可能會做的好一點,但是這部分微弱的優勢,隨著基座模型本身的躍遷,到最後都會被抹平。

那麼到最後大家追求差異化的方式,基本都只能靠在產品視覺和交互上下文章,這點其實意義不是很大。

6. 細品猿哥的這句話:垂類 agent,最後卷的其實是誰有獨一無二的私有數據,誰 rag 的外掛數據庫牛逼,誰才能掌握 C 端的定價權。

鏈接是報告的結果,大家可以自行感受下,產品整體的完成度還是非常高的:

查看原文

3,467

31

本頁面內容由第三方提供。除非另有說明,OKX 不是所引用文章的作者,也不對此類材料主張任何版權。該內容僅供參考,並不代表 OKX 觀點,不作為任何形式的認可,也不應被視為投資建議或購買或出售數字資產的招攬。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情況下,此類人工智能生成的內容可能不準確或不一致。請閱讀鏈接文章,瞭解更多詳情和信息。OKX 不對第三方網站上的內容負責。包含穩定幣、NFTs 等在內的數字資產涉及較高程度的風險,其價值可能會產生較大波動。請根據自身財務狀況,仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。