dingaling又出手了:Boop能虹吸Pump嗎?

醒來看到NFT巨鯨 @dingalingts 在推他的新meme平臺 @boopdotfun ,就去研究了一下。 想起當初他操刀Looksrare,發起對Opensea的吸血鬼攻擊一戰成名,猜測這次應該也是籌備已久。 如今發射平台競爭白熱化,但始終未有人撼動Pumpfun地位,這場博弈,值得一看。

TLDR:所有的後來者居上,幣價都是核心,唯有拉盤,才能吸引發幣集團參與,點燃平台數據,催生飛輪。

價格上漲 👉 吸引發幣,新專案增加 👉 手續費增長,空投增多 👉 激勵更多人鎖倉分紅 👉 價格繼續上行。

1、Boop的發射機制

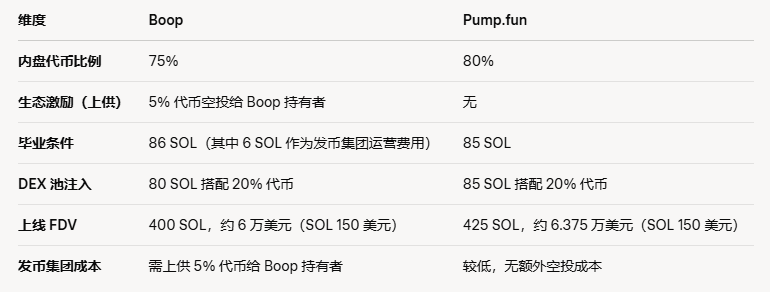

Boop 的發射機制和 @pumpdotfun 差異不大。

Pump是80%代幣供內盤用戶購買,需打滿85 SOL 畢業,之後扣除給Pump的手續費,搭配20%的代幣注入DEX。 Boop則是將內盤比例降到 75%,差額5% 作為“上供”— 空投給Boop代幣持有者,為後續飛輪埋下伏筆。

此外,Boop上發射的專案,需打滿到86個SOL才能畢業,並且發幣集團可保留6個SOL作為運營費用,剩餘80個SOL搭配20%的代幣注入DEX,按照當前SOL大約150美金的價格算,Boop畢業市值為400SOL = 6.5萬美金。

2、Boop的冷啟動:發幣挖礦

Boop 的冷啟動核心是通過 Boop 代幣獎勵發幣集團和使用者,這一點是未發幣的Pump所不具備的,某種程度上算一次吸血鬼攻擊。

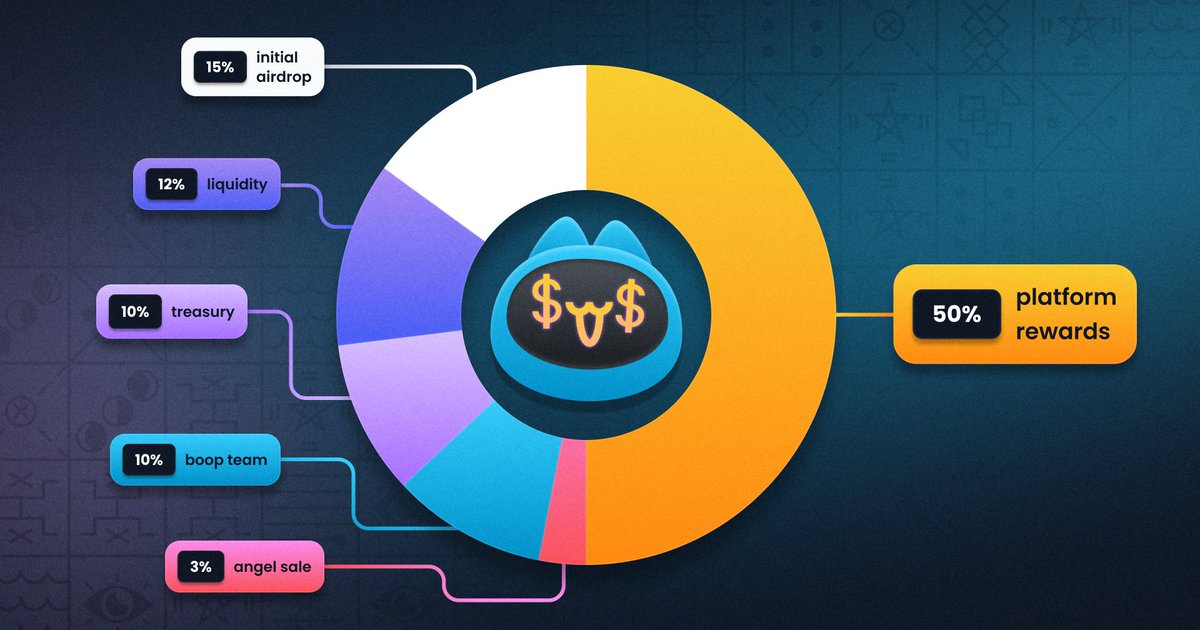

在Boop的代幣分配中,有50%的總量被用作發幣激勵。 初期每天 100 萬顆 Boop 分配給畢業專案,假設每天 5 個項目畢業,每個專案平均分到 20 萬顆。 但這部分Boop並不是都給發幣集團,而是其中90%給內盤快照持幣使用者,10%給發幣集團。

某種程度上,Boop的發射機制有點「發幣挖礦」的意思,發幣集團若自己打滿內盤,相當於用 80 SOL 成本“挖”Boop 釋放,作為交換,新發代幣的5%總量,上供給Boop代幣持有者,算是一種各取所需。

而如果每天新專案不多,這甚至可能變成套利——畢竟80 SOL 成本若能換到更高價值的Boop,項目數量會有一個「隱形」的保底。

3、如何看待Boop的代幣價值

我一直喜歡分析有現金流和收入來源的平台專案,Boop 的設計在這方面脈絡很清晰:

- 畢業專案代幣總量的5%空投

- 交易手續費(無論畢業前後)60%分紅+30%回購

由此,長期穩定狀態下Boop的估值(FDV),應當是:

“(新專案當天平均市值*畢業項目數量*5% + 平臺項目手續費*90%)* 365 * P/E倍數”

為什麼要用當天平均市值? 因為我傾向於大部分空投會在畢業當天被賣掉,因而目前市場上鏈上專案第一波平均能衝到多少市值,就應該是這部分現金流的合理參考。

手續費則是另一個邏輯:早期影響不大,但隨著存活專案增多,長期會成為主要收入來源; 反過來,新專案空投在早期權重更高,尤其出幾隻金狗時,影響會很明顯。

因而,長期穩定狀態下的估值公式雖是確定的,但早期,尤其是在大部分Boop代幣未解鎖的狀態下,Boop價格波動性大概率會很大,1-2 隻金狗的出現,可能就讓Boop代幣持有者回本,因而不同階段,Boop邏輯不同:

- 早期:分紅回本,高FDV,低流通

- 長期:現金流估值,依賴存活項目的手續費

4、Boop的增長飛輪:幣價驅動

而Boop這套東西要轉起來,是很依賴Boop幣價的, 最終成為一個典型的左腳踩右腳的飛輪,即:

價格上漲,吸引更多專案方發幣,新專案增加,手續費增長,空投增多,激勵更多人鎖倉分紅,價格繼續上行。

所以在我看來,Boop的早期劇本,就得是:

早期拉盤 + 金狗齊飛,打出範本,才能吸引更多發幣集團參與,點燃平台數據。

但 Pump 能有今天,靠的不是激勵,而是靠的成為“最標準化的投機軌道”,牢牢佔據 Solana 熱錢的心智高地。 Boop能否突圍,突圍是否可持續,拭目以待。

.@boopdotfun 將於本周推出!

花了很長時間設計一個模型,將交易者、創作者和持有者保持一致,同時將生態系統中的一切都保持在正反饋迴圈中

是的,發佈時會有空投。去他媽的積分系統,我們會實時獎勵你 Degens 和 Trench Warriors

更多詳情即將推出 (๑>◡<๑)

2,932

0

本頁面內容由第三方提供。除非另有說明,OKX 不是所引用文章的作者,也不對此類材料主張任何版權。該內容僅供參考,並不代表 OKX 觀點,不作為任何形式的認可,也不應被視為投資建議或購買或出售數字資產的招攬。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情況下,此類人工智能生成的內容可能不準確或不一致。請閱讀鏈接文章,瞭解更多詳情和信息。OKX 不對第三方網站上的內容負責。包含穩定幣、NFTs 等在內的數字資產涉及較高程度的風險,其價值可能會產生較大波動。請根據自身財務狀況,仔細考慮交易或持有數字資產是否適合您。